ブドウ農家の年収は? 仕事内容と高収益を実現する取り組み事例

シャインマスカットなどの高単価品種が注目される一方、「ブドウ農家は儲からないのでは?」という声も少なくありません。この記事では、作業内容・費用・栽培スケジュールを踏まえ、ブドウ農家はどれくらい収入を得られるか解説します。

- 公開日:

- 更新日:

記事をお気に入り登録する

ブドウ農家は儲からない? 年収を紹介

Princess Anmitsu/PIXTA(ピクスタ)

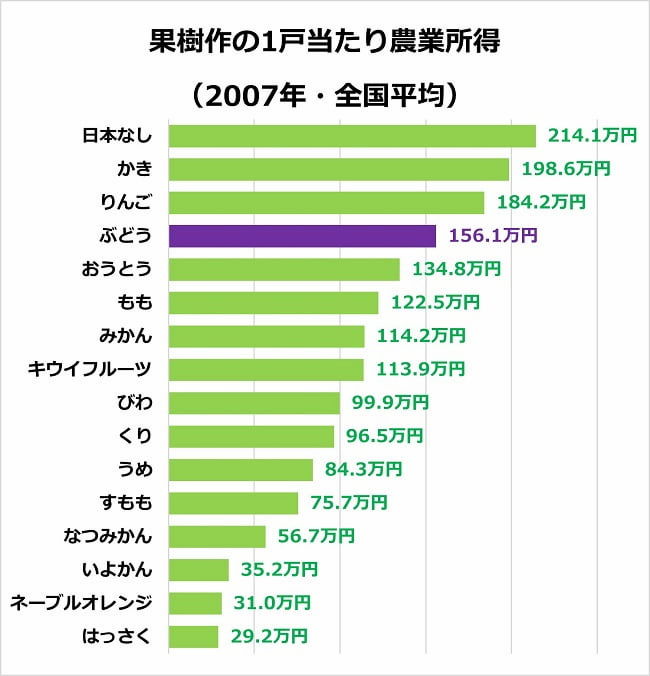

ブドウは品種によって価格が大きく異なり、作業にかかる負担やコストも栽培形態によって幅があります。それを十分に考慮する必要があることを前提として、年収の目安となるのが果樹の品目別の農業経営指標です。

2007年までは毎年、農林水産省が「品目別経営統計」を公表していましたが、残念ながら2008年以降、品目別の経営状況について全国平均がわかる統計はありません。

最後となった2007年の統計を参照すると、ブドウ農家の年収(年間農業所得)は、10a当たり34万2,000円、1戸当たりでは156万1,000円です。

出典:農林水産省「農業経営統計調査 品目別経営統計」「確報 平成19年産品目別経営統計」よりminorasu編集部作成

出典:農林水産省「農業経営統計調査 品目別経営統計」「確報 平成19年産品目別経営統計」よりminorasu編集部作成

ここ数年の年収目安を知るためには、産地の各自治体が公表している農業経営指標を参照するとよいでしょう。

例えば、群馬県が公表している2025年の指標を見ると、ブドウ(雨よけ栽培)の年収(所得)は10a当たり137万2,000円、所得率は69%です。

出典:

群馬県農政部ぐんまブランド推進課運営「ぐんまアグリネット|農業経営指標」 所収「R7年3月_農業経営指標/単位当たり」

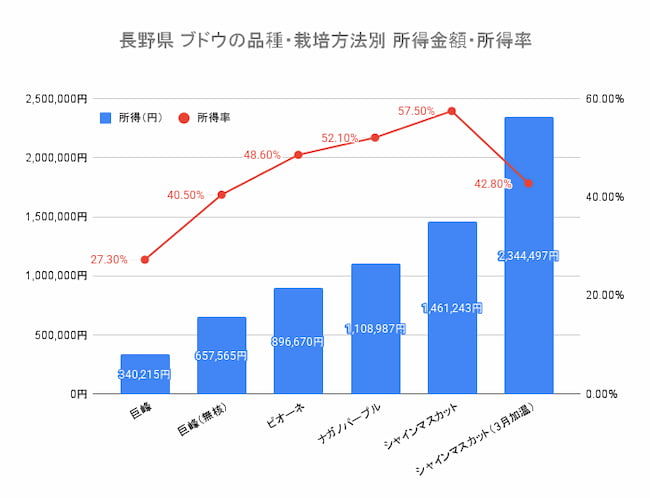

長野県では、品種・作型別に分けて統計されており、最も所得の低い品種が巨峰(露地栽培)で10a当たり約34万円円、所得率は27.3%であり、最も所得の高い品種はシャインマスカット(3月加温)で約234万円、所得率は42.8%と、品種によっても大きな差があることがわかります。

出典:長野県「農業|技術支援(農業)|農業経営指標」所収「農業経営指標」よりminorau編集部作成

さらに、農林水産省がまとめた、「青年就農給付金/農業次世代人材投資資金」の実績を見ると、経営を始めてから数年間の所得の推移がわかります。

専業ブドウ農家の実例を見ると、初年度の農業所得が185万円だったものの3年目で434万円になった事例や、売上が1,500万円に達した事例などが紹介されています。農業経営初期の指標として大いに役立つでしょう。

出典:農林水産省「就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)|新規就農した先輩農業者の事例」所収「新規就農した先輩農業者の事例」

ブドウ農家の仕事内容は? ブドウの栽培に要する1年間の作業例

年収と同様に、ブドウ栽培を始める前に知っておきたいのが、具体的な年間の作業です。産地や品種によって必要な作業や適期が異なる場合もありますが、大まかなスケジュール例を解説します。

POPO / PIXTA(ピクスタ)

ブドウの収穫が終わると、園地では11月から3月にかけて、次作に向けた準備を始めます。土壌の状況を調べ、適切な施肥や耕うんをして土作りを行い、剪定して新しい芽が伸びるスペースを作ります。

このとき、前年の病害虫が次作に影響しないように、剪定した枝などは適切に処分します。

▼ブドウの剪定についてはこちらの記事をご覧ください。

4月頃に新芽が出たら、「芽かき」作業を行い栽培する芽を厳選します。

新芽が伸びてくる5~6月にかけては新梢誘引をし、開花後には2回にわたって種なしにするためのジベレリン処理をします。

suno / PIXTA(ピクスタ)

その後、7月までは摘房・摘粒・袋掛けなど、果実を作るための作業が集中します。

suno / PIXTA(ピクスタ)

まめつん / PIXTA(ピクスタ)

8~10月にかけてはブドウ農家にとって最も忙しい収穫の時期です。収穫後、調整作業をして出荷・販売します。観光農園の場合はブドウ狩りに多くの人が訪れます。

kose / PIXTA(ピクスタ)

ブドウ農家で大変なことや課題とは?

次に、ブドウ農家の年間作業において注意すべき点や課題についてまとめます。想定される課題には、あらかじめ対策を考えておきましょう。

ほとんどの作物にいえることですが、生育は天候に大きく左右されるため、地域の気候の特徴をよく調べ、どのような天候に注意すべきかを把握することが大切です。品種による特性の違いにも配慮して管理しましょう。

papa88 / PIXTA(ピクスタ)

作業面での課題も少なくありません。ブドウ栽培の園地に適しているのは、水はけのよい傾斜地とされます。そのため、平地に比べ作業効率が悪く、高所の作業は危険を伴うことや、機械化を進めにくいといった課題があります。

また、従来のブドウ栽培は露地栽培が主流でしたが、近年人気が高まっている欧州系品種は雨に弱いため、ビニールハウス栽培や雨よけ栽培の導入が進んでいます。ハウス栽培では気温や湿度に合わせてビニールハウス側面の巻き上げなどの作業が必要になります。

アオサン / PIXTA(ピクスタ)

ジベレリン処理や摘房、摘粒、袋がけなどの作業負担が大きく、時間がかかることも大きな課題です。特に作業に慣れないうちは時間がかかるうえに適切な作業ができず、品質や収量を低下させる原因になることもあります。

前述の農林水産省の「品目別経営統計」を参照すると、自営農業労働時間は1戸当たり2,071時間、そのうち最も多くの時間を要するのが受粉・摘房・摘粒作業で約519時間、次いで整枝・剪定作業が約415時間、収穫・調整作業が約287時間です。

出典:農林水産省「農業経営統計調査 品目別経営統計」「確報 平成19年産品目別経営統計」よりminorasu編集部作成

これは2007年の数値ですが、18年を経た2025年でも、一般的なブドウ栽培における状況はあまり変わっていないと考えられます。

安定的な収穫で高収益を実現する取り組み事例

ブドウ栽培は作業負担やリスクが大きく、「儲からない」、「失敗が多い」という印象を持たれがちです。しかし、最近ではスマート農業を導入することで課題を克服し、安定した高い年収を上げているブドウ農家も少なくありません。

そこで、課題を解決しながら高収入を実現するスマート農業の新しい取り組み事例を5つ紹介します。

vvoevale / PIXTA(ピクスタ)

1. 自動換気装置と温度センサーで省力化

近年、導入が進むビニールハウス栽培では、気温に合わせたビニールハウス側面の巻き上げ・下げ作業が大きな負担になっています。温暖化が進む中、高温によりブドウの品質や収量が低下することもあるため、ハウス内の温度管理は重要です。

こうした課題を、スマート農業の導入によって解決したのが、大阪府柏原市の事例です。

「大阪府中部農と緑の総合事務所」の「農の普及課」などが中心となって、大粒品種導入の拡大とともにデラウェア栽培の省力化・高品質化を図るため、ビニールハウス栽培に温湿度監視センサーと連動した自動換気装置を導入しました。

これにより、センサーが感知した温度に応じて自動的にビニールを開閉し換気できるようになり、ハウス内の見回りや開閉作業が不要となりました。また、作業を大幅に省力化できたことに加え、高温による品質の低下も防げるようになりました。

出典:大阪府ホームページ「中部スマート農業取組概要(令和2年度)」

2. ほ場センシングとJAの栽培データを融合したデータドリブン経営

長野県中野市では、市とJA、NTT東日本の長野支店が連携して市内のブドウ農家に農家向けのIoTパッケージサービスを提供した事例があります。

このシステムでは、園地やビニールハウスなどに設置したカメラやセンサーがハウス内の温湿度などを管理すると同時に、感知した温湿度・土壌水分量・日射量などの情報や画像をデータ化してクラウド上(インターネット上)に集積します。

農家は、そのデータをJAが保有するデータと照合しながら、適切な栽培管理を行います。

このように、データを集め、それを分析した結果に基づいて判断を下したり行動したりすることをデータドリブン(Data Driven)といいます。今後は、農業経営にもデータドリブンの活用が広まるでしょう。

クラウド上のデータは、スマートフォンやパソコンからいつでも確認できます。これによって、広い園地や離れた場所にあるハウスを巡回する頻度が減り、作業時間の削減にもつながります。利用した農家からは、夜も安心して眠れるようになり、体も楽になったと好評です。

出典:

東日本電信電話株式会社長野支店「お知らせ 2018年」所収プレスリリース「中野市・JA 中野市・NTT 東日本が地域産業活性化推進のため中野市のぶどう農家様へ「農業IoT」を提供(2018年4月27日)」

3. 摘粒をサポートするスマートフォンアプリで熟練の技を可視化

山梨県北部の韮崎市にあるブドウ農園「クピド・ファーム」では、JA梨北の協力や、 一般社団法人農林水産業みらい基金の助成金を得て、スマートフォンアプリ「葡萄(ぶどう)粒チェック」を開発しました。

これは、熟練農家が持つ「経験による勘」を初心者にもわかるように数値化するアプリです。

摘粒は、ブドウ栽培において品質や収量を左右する重要な作業です。適切な作業には熟練の判断が重要になりますが、このアプリを使って摘粒するブドウの房をスマートフォンで撮影すると、最適な摘粒の数を判定できるのです。

そのため、初心者でも迷わずに摘粒することができ、作業時間の短縮につながります。

特に初心者は、切りすぎることを恐れて粒を残しすぎ、結果的に見た目や品質を低下させる傾向があります。そのような失敗を防ぐことも期待できます。

出典:

株式会社クピド・ファーム「IoTでぶどう栽培の「見える化」に挑戦」

農林水産省「広報誌 aff(あふ)2019年5・6月号|生産者インタビュー(2)ドローンやITでぶどう栽培を「見える化」クピド・ファーム(山梨県)」

アオサン / PIXTA(ピクスタ)

4. 除草ロボットで重労働を軽減

大阪府内には傾斜地を利用したブドウ農園が多く、除草や農薬散布、運搬などほとんどの作業を、傾斜に耐えながら人力で行ってきました。

そのような中、大阪府南東部に位置する太子町では、NPO法人「太子町ぶどう塾」が大阪府やJA大阪南と協力し、傾斜地でのブドウ栽培でも活用できるロボットの導入を進めています。

開発を進めているのは運搬ロボット、薬剤散布ロボット、草刈りロボットや薬剤散布ドローン、ハウス内モニタリング装置などで、それぞれ実用化へ向け実証実験を行っています。

その中の除草ロボットはリモコンで操作する、長さ・幅とも約1m、四輪駆動の車両型です。狭い木々の間の斜面を走行しながら、車両の下にある刃を高速回転させて雑草を刈り取ります。

ただし、大きな石やくぼみがあるとうまく走行できないため、走行前に園地の地面をならして障害物を取り除くことが必要です。

実証実験の結果、10aの除草では、従来の草刈機で112分かかっていたところ37分に短縮でき、約68%の省力化ができました。

そのほか、運搬ロボットでは人力で30分かかっていた作業が20分に、薬剤散布ロボットでは74分の作業が65分になり、それぞれ作業時間の短縮に成功しています。

出典:大阪府ホームページ 「スマート農業/特定非営利活動法人太子町ぶどう塾」

(その1)遠隔操作の「運搬ロボット」によるぶどうの運搬に関する省力化効果実証試験を実施(令和2年7月22日)

(その3)遠隔操作の「農薬散布ロボット」によるぶどうの省力化等効果に関する実証試験を実施(令和2年9月4日)

(その4)遠隔操作の「草刈ロボット」によるぶどうの省力化効果に関する実証試験を実施(令和2年10月1日)

株式会社産業経済新聞社「作業時間7割減 ロボットで変わるブドウ農園(産経新聞ホームページ|産経WEST 2021年9月28日)」

5. 土壌の改良をICTの力で省力化

最後に、ワイン用のブドウを栽培している山梨県の奥野田ワイナリーで導入されているICTを活用した園地のモニタリングシステムを紹介します。

奥野田ワイナリーでは、日本の湿潤な環境の中で、ヨーロッパ品種のブドウ生産を行っています。

その栽培を支えているのは、丁寧な土壌作りによる微生物の活性化や、下草にマメ科植物を植えることによる窒素成分の供給といった工夫のほか、富士通が奥野田ワイナリーのために開発したモニタリングシステムがあります。

このモニタリングシステムでは、園地の各要所にソーラーパネルで自家発電するセンシング装置を設置し、そこで観測された温湿度、雨量などのデータやカメラで撮影した画像データが自動でクラウドに送信され、蓄積されます。

クラウド上のデータはいつでもスマートフォンやパソコンで確認でき、自ら園地に足を運び直接確認しなくても、ブドウの生育具合や環境がわかります。そのため、カビの発生などを早期に発見・処理できるようになり、農薬の使用量削減にもつながったそうです。

また、害虫発生時のデータなどを分析することで、同様のデータパターンが現れた際に害虫発生の予兆と判断して、スタッフのスマートフォンにアラートメールを送る機能もあります。モニタリングシステムでは、蓄積したデータをどのように営農に活かすかによって成果が大きく変わります。

▼奥野田ワイナリーの事例についての詳細は、minorasu編集部によるインタビュー記事を参照してください。

ブドウ栽培は作業負担が大きく、収量は天候に左右されやすいことから、「儲からない」といった声も聞かれます。しかし、スマート農業の発展によってブドウ栽培にもさまざまな技術が導入され、これまでの課題は次々に克服されています。

ワイン用や加工用、大粒の高単価品種など、品種による経営の幅も広く、工夫次第で大幅に収入を上げることも可能です。多くの成功者の事例を参考に、積極的にブドウ栽培に取り組みましょう。

記事をお気に入り登録する

minorasuをご覧いただきありがとうございます。

簡単なアンケートにご協力ください。(全1問)

あなたの農業に対しての関わり方を教えてください。

※法人農家の従業員は専業/兼業農家の項目をお選びください。

ご回答ありがとうございました。

お客様のご回答をminorasuのサービス向上のためにご利用させていただきます。

大曾根三緒

ビジネス、ペット、美術関連など多分野の雑誌で編集者として携わる。 全国の農業協同組合の月刊誌で企画から取材執筆、校正まで携わり、農業経営にかかわるあらゆる記事を扱かった経験から、農業分野に詳しい。2019年からWebライターとして活動。経済、農業、教育分野からDIY、子育て情報など、さまざまなジャンルの記事を毎月10本以上執筆中。編集者として対象読者の異なるジャンルの記事を扱った経験を活かし、硬軟取り混ぜさまざまなタイプの記事を書き分けるのが得意。