小麦農家の年収は?収入の目安と補助金、経営モデルを紹介

日本では食料自給率の向上が長年の課題になっていますが、中でも小麦は世界的な供給不足から国産への需要が高まり、国をあげて生産拡大を推進しています。小麦栽培を検討している方のために、実際の小麦農家の収入や補助金、成功事例を解説します。

- 公開日:

- 更新日:

記事をお気に入り登録する

日本の小麦農家は儲かる? 10a当たり収入の目安

ふうび / PIXTA(ピクスタ)

農林水産省のデータによると、2022年度の日本の小麦の自給率は15%(重量ベース)と低迷が続く一方、1人当たりの年間消費量は32~33kgと安定的に推移しています。年間消費量の8~9割を外国産小麦が占める中、日本の小麦農家の収入はどのような状況になっているのでしょうか。

目安として、全国の小麦生産の統計から、農家1戸当たりの平均収入を試算してみましょう。

農林水産省が公表している「令和6年産農産物生産費統計」を参照すると、小麦の10a当たり収量は507kg、1経営体当たりの作付面積は926.5aであることがわかります。なお、この調査の対象は、世帯による農業経営を行い、販売する目的で小麦を10a以上作付けした経営体です。

ここから、1経営体当たりの収量の平均は50.7kg(1a当たり)× 926.5a = 46,973.55kg、つまり約47tと試算できます。

yamoto kaoru / PIXTA(ピクスタ)

次に、一般社団法人全国米麦改良協会が公表している同年の小麦の指標価格のうち、最も作付面積の大きい「きたほなみ」について、北海道産の同年の価格を見てみると、1t当たり66,669円です。

これらの統計から2024年の農家1戸当たりの小麦による収入を試算すると、47t × 66,669円 = 313万3,443円となります。

ただし、この数値は全国平均をもとに算出した計算上の値であって、個々の農家の実態とは異なります。国内小麦農家の状況を探るための目安と考えてください。

小麦栽培にはコストもかかり、作業負担も少なくないことを考慮すると、決して収益性は高くありません。

とはいえ、ほ場の環境に適した品種を選んだり、最新の技術を導入して反収の向上を図ったり、複数作物との輪作を行ったりすることで、結果的に高収益を実現している例も多数あります。

また、小麦栽培では交付金を受け取ることで不足分を補えることも心強いポイントです。さらに、収量を増やすことで、交付金の金額も比例して上げることも可能です。(交付金については後述)

出典:

北陸農政局「北陸の麦」所収「麦の生産をめぐる事情【抜粋版】令和6年12月」

農林水産省「農産物生産費統計」所収「令和6年産麦類生産費」

一般社団法人全国米麦改良協会「過去の入札結果」所収 「令和6年産民間流通麦に係る入札について」

国産小麦の栽培で高収益がめざせる可能性

小麦栽培を検討するのであれば、今が参入のチャンスと考えられます。その2つの理由について解説します。

拡大する国産小麦の需要

オーシャン / PIXTA(ピクスタ)

近年、世界的に小麦の需要が拡大する中、円安傾向も追い打ちをかけ、国内の食品メーカーや飲食店では輸入小麦の使用をやめ、消費者の信頼度も高い国産小麦に切り替える動きも目立ってきています。

国産小麦の需要が高まった理由は、国際情勢によるものだけではありません。国内では、消費者の食の多様化による小麦の需要増に応えるべく、小麦の品種改良や生産方式の改善を進めてきました。

その結果、以前は湿度の高い日本では栽培が難しいとされたパン用の硬質小麦も栽培できるようになり、品質も向上しています。

国産小麦は、もともと安全志向の高まりから、一部の消費者に注目され安定した需要がありましたが、今後はより高い需要が見込めます。

出典:農林水産省「令和5(2023年)年度食料自給率・食料自給力指標について」所収(参考2)令和5年(2023年)度食料需給表 p14「③諸外国の品目別自給率(重量ベース)(2021年)(試算)」より minorasu編集部作成

国民1人当たりの米の年間消費量は1962年度をピークに減少を続けており、2023年は51.1kgでした。一方、食生活の多様化もあり、パンや麺類といった小麦製品を主食に取り入れる人が増加している傾向です。

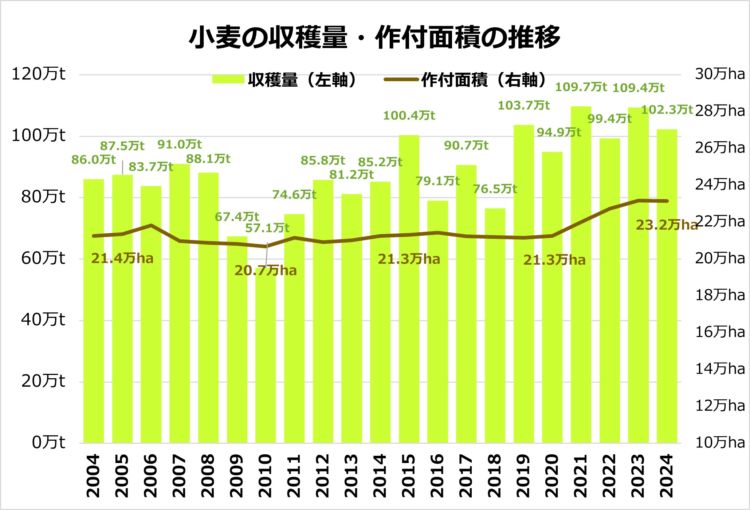

出典:農林水産省「作物統計 作況調査(水陸稲、麦類、大豆、そば、かんしょ、飼料作物、工芸農作物)」所収「令和6年(2024年)産麦類(子実用)の作付面積及び収穫量」よりminorasu編集部作成

このことは、近年の国内小麦生産量・消費量の推移を見てもわかります。小麦は天候などの影響を受けやすく、年によって収量が大きく変わるものの、2024年の国内での小麦の作付面積は23万1600ha、2010年度と比べると約2万4,000haも作付面積が増加しています。収穫量は2010年度の57.1万tに対し2024年は102.3万tで、約79%増加しました。

▼国内産小麦の生産動向について、詳しくは以下の記事を参照してください。

見逃せない“補助金”の存在も

国産小麦に対する需要や食料自給率向上の観点から、国や自治体が中心となり生産拡大が推し進められています。2025年の「食料・農業・農村基本計画」において、小麦は2023年の生産量実績109万tに対して、2030年には137tに拡大することを目標にしています。

食料自給率向上を推進する取り組みの1つに、経営所得安定対策等があります。特に小麦に関係する対策としては、以下の3つが重要です。

- 水田をフルに活用して麦や大豆などの戦略作物生産を行う農業者を支援する「水田活用の直接支払交付金」

- 外国産と比較して不利な国産農産物の生産農家を支援する「畑作物の直接支払交付金」(ゲタ対策)

- 国産農産物の生産農家を支援するため、積立金を使って収入減を補てんする「米・畑作物の収入減少影響緩和対策」(ナラシ対策)

農林水産省の「経営所得安定対策」のページ 所収のパンフレット「経営所得安定対策等の概要(令和7年度版)」の23ページに、経営所得安定対策を加味した、10a当たりの収支イメージが掲載されています。

1.の「水田活用の直接支払交付金」は、水田からの転作や輪作を行って対象となる戦略作物を生産した場合、または二毛作を行った場合に、直接交付金を支払うものです。

作物によって交付単価の基準は異なりますが、麦類の場合、作付面積に応じて播種した年には10a当たり3万5,000円、収穫のみを行う年には10a当たり1万円が交付されます。

※詳細は、農林水産省の「経営所得安定対策」のページ所収のパンフレット「経営所得安定対策等の概要(令和7年度版)」の18ページ「4 水田活用の直接支払交付金」をご確認ください。

2.の「畑作物の直接支払交付金」は「ゲタ対策」とも呼ばれ、生産量と品質(等級とランク)に応じてあとから交付される「数量払」と、作付面積に応じて内金として交付される「面積払」の交付金を合わせた助成です。数量払は、収量が増えるほど、交付金の額も上がるしくみです。

※詳細は、農林水産省の「経営所得安定対策」のページ所収のパンフレット「経営所得安定対策等の概要(令和7年度版)」の8ページ「2 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」をご確認ください。

3.の「米・畑作物の収入減少影響緩和対策」は「ナラシ対策」とも呼ばれ、小麦や大豆など特定の作物の標準的収入額(過去の平均収入)を決め、当年産収入額の合計がこれを下回ったとき減収額の9割を補てんするものです。

補てんの財源は、「農業者1:国3」の割合で積立金から拠出します。なお、積立金は使わなかった分が翌年以降に繰り越されるため、掛け捨てにはなりません。

※詳細は、農林水産省の「経営所得安定対策」のページ所収のパンフレット「経営所得安定対策等の概要(令和7年度版)」の13ページ「3 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金」をご確認ください。

▼ナラシ対策についてはこちらの記事もご覧ください。

ゲタ対策・ナラシ対策とも、交付対象者は認定農業者、集落営農、認定新規就農者とされていて、それ以外に規模要件などはありません。

これらの補助金を活用することで、収入の上乗せが期待でき、安定的に収入を確保しながら小麦作の経営形態を構築できます。小麦栽培を始める際には積極的に活用しましょう。

ただし、2022年度から、国の助成金の交付対象が厳格化されました。

ナラシ対策のうち米について、2022年度から「計画的に生産したもの」(出荷契約・販売契約がある)であることが要件に加えられています。

また、水田活用の直接支払交付金について、これまで「5年間水張りを行わない水田は交付対象外」とする規定がありましたが、農林水産省は2027年度以降、この「5年水張り要件」を廃止する見直しを進めています。

水田活用の直接支払交付金の見直しには、転作ではなく水田と畑作とのブロックローテーションを推進したいという国の意図があるようです。

このことから、これまで転作によって毎年交付を受けていた農家に不安が広がっています。今後、助成金の利用を考えている場合は、必ず最新の情報を確認しましょう。

成功する経営モデルは? 参考にしたい小麦農家の好事例

クリー/PIXTA(ピクスタ)

最後に、実際に小麦栽培で成功している農家の事例を2つ、経営モデルとして紹介します。

米から小麦へ転作! 多収が望める品種で単収3倍を実現

株式会社イカリファームは滋賀県近江八幡市にある農地所有適格法人で、水稲を中心に、水稲から転作した小麦や大豆、野菜類を生産・販売しています。

小麦の栽培では、倒伏しにくく単収が高い「ゆめのちから」と製パン適性が高い「ミナミノカオリ」を主力にしています。⼩⻨の裏作で⼤⾖を栽培するようになったことで農地利用率があがり、それまでの稲作中心のときと比べると、収益は3倍以上になったといいます。

収益アップを実現できた背景には、国の助成金の活用と自社の経費節減努力があります。

2018年には単位面積当たりの販売額を10%以上増加することを目標に、国の「産地パワーアップ事業」に採択されました。これを活用して麦用乾燥調製施設を導入し、自社での乾燥・調整が可能になりました。

また、農業経営支援アプリを導入し、機械や作業具、資材にナンバーやネームをつけて管理することで資材を探す時間や在庫の無駄を削減するなど、生産コストの削減に徹底的に取り組んでいます。

今後は周囲の農家を巻き込んで生産量を増やし、「ゆくゆくは近江八幡市を小麦の産地として確立したい」という目標を掲げています。

出典:

農林水産省「令和3年度 食料・農業・農村白書 全文」所収「特集 シフトする我が国の農業構造」(49ページ)「(事例) ⽶から⻨への作付転換により収益が3倍(滋賀県) 」

めがねトンボ / PIXTA(ピクスタ)

「立毛間播種」で、大豆-小麦-蕎麦の効率的な作付体系を確立

立毛間播種とは、二毛作ができない東北地方など冷涼な地域において、年2作を可能とし、生産性を高める栽培技術です。具体的には、収穫前の作物条間に次作の作物を播種し、間作を行います。

例えば、大豆と小麦で立毛間播種をする場合、大豆収穫の1ヵ月ほど前に条間に小麦を播種し、小麦収穫の2週間ほど前に大豆を条間に播種することで、年2作を実現します。水田転作畑の場合は、転作期間中に大豆・小麦を2年3作や3年5作で作付けできます。

岩手県北上市にある株式会社西部開発農産では、立毛間播種の技術を取り入れ、水稲と大豆、小麦、蕎麦の4本柱を基幹事業として約5億8,700万円の売上高を上げています(2020年3月時点)。

実際の栽培行程では、9月頃、まだ青い大豆畑の条間に小麦を播種します。すると、半年後の6月、今度は青い小麦の穂が一面に広がり、7月初めに収穫を迎えます。

西部開発農産は、「せいぶ農産」の愛称で穀物だけでなく野菜や畜産も手掛けています。また、6次産業化も進めており、加工品販売や飲食まで、多角的な農業経営を実現しています。

ここで生産される小麦「銀河のちから」はパンに向き、「ネバリゴシ」は麺に向くといわれ、それぞれ特性に合わせて活用されています。

株式会社西部開発農産ホームページ

出典:

株式会社西部開発農産「小麦が育つまで」

農林水産省 東北農政局「「みどりの食料システム戦略」に係る東北ブロック説明会」所収 株式会社 西部開発農産「土地利用型農業における持続可能な農業への挑戦」

otamoto17 / PIXTA(ピクスタ)

小麦は収入が不安定ともいわれますが、近年は改善されてきており、現在では欧米に負けない高品質の品種も多数開発されています。

交付金を活用しながら地域の気候に合った品種を選ぶことで、水稲以上の収入をもたらすことも十分に期待できます。これまでにも増して需要が高まっている今、水田転作として小麦の作付けに挑戦してみてはいかがでしょうか。

記事をお気に入り登録する

minorasuをご覧いただきありがとうございます。

簡単なアンケートにご協力ください。(全1問)

あなたの農業に対しての関わり方を教えてください。

※法人農家の従業員は専業/兼業農家の項目をお選びください。

ご回答ありがとうございました。

お客様のご回答をminorasuのサービス向上のためにご利用させていただきます。

大曾根三緒

ビジネス、ペット、美術関連など多分野の雑誌で編集者として携わる。 全国の農業協同組合の月刊誌で企画から取材執筆、校正まで携わり、農業経営にかかわるあらゆる記事を扱かった経験から、農業分野に詳しい。2019年からWebライターとして活動。経済、農業、教育分野からDIY、子育て情報など、さまざまなジャンルの記事を毎月10本以上執筆中。編集者として対象読者の異なるジャンルの記事を扱った経験を活かし、硬軟取り混ぜさまざまなタイプの記事を書き分けるのが得意。