近江米品種「みずかがみ」とは?特徴と評判、滋賀県の取り組みを解説

滋賀県産の近江米「みずかがみ」は、高温登熟性に優れた新品種として注目されています。外観や食味の評価も高く、環境へのこだわりを反映した滋賀の主力品種として定着しつつあります。この記事では、みずかがみの特徴や評判、栽培するメリットを解説します。

- 公開日:

- 更新日:

記事をお気に入り登録する

【こちらの記事も読まれてます】

・「実需に応じた売れる米」の作付け拡大:新品種導入の完全ガイド

・今こそ異常気象対策を!水稲の作業適期の見極め方

近江米の新品種「みずかがみ」とは?

biwakoblue / PIXTA(ピクスタ)

滋賀県は古くから水稲栽培の盛んな地域です。コシヒカリをはじめキヌヒカリや日本晴など、さまざまな品種を栽培しており、この地で生産される米は近江米と称されています。

その滋賀県が生んだブランド米「みずかがみ」が2013年にデビューし、消費者だけでなく水稲農家からも注目されています。まずは、栽培する側の観点で、みずかがみが注目されるポイントについて解説しましょう。

猛暑でも安定した収量・品質を保つ、高温登熟性に優れた品種

みずかがみは滋賀県農業技術振興センター栽培研究部で育成された品種で、地方番号は「滋賀73号」、系統番号は「大育2520」です。

2003 年に「大育1744」(後の滋賀66号)を母、「滋賀64号」を父として交配し、何年もかけてその後代の改良を重ね、2010年度に滋賀73号の地方系統番号を付されました。

開発の背景には、1990年代以降、温暖化により主に西日本で夏から秋にかけて異常高温となることが増え、それに伴って水稲の高温登熟障害が多発したことがあります。

主な症状としては白未熟粒の発生による玄米の白濁化が見られます。そのほか粒張りが悪くなったり胴割れ米の割合が増えたりして結果的に外観品質が下がり、収量の減少や検査等級の低下につながります。

Takasah / PIXTA(ピクスタ)

高温登熱障害は、出穂後20日間の日平均気温が27℃以上の条件で多く発生します。そのため、出穂の早い早生品種のほうが発生しやすく、もともとキヌヒカリやコシヒカリなど、早生品種の作付けが多かった滋賀県では深刻な被害に遭いました。

このような課題克服のため、滋賀県は温暖化による気候の変化に対応できる品種の育成に取り組み、その結果、みずかがみの育成に成功しました。

みずかがみは高温登熟性に優れる早生品種で、外観品質も食味も非常によく、高温の年でも品質や収量を高く保てるといった特徴があります。印象的な名前は一般公募したもので、滋賀県にある琵琶湖の美しい湖面が連想されることから選ばれました。

コシヒカリとの違い

Takasah / PIXTA(ピクスタ)

みずかがみの特徴は、高温登熟性に優れる点だけではありません。

2003~2010年に滋賀73号(以下、みずかがみと表記)を高温登熟性検定ハウス内で育成した際の結果を、同じ早生品種であるコシヒカリとの違いを比較し、キヌヒカリを参考にしてまとめた滋賀県農業技術振興センターの資料があります。

出典:滋賀県農業技術振興センター「高温登熟性に優れる水稲新系統『滋賀73号』の育成」

この資料によると、同じ早生でもみずかがみはコシヒカリよりもさらに出穂期、成熟期がそれぞれ数日早いことがわかります。草型は、稈長に対して穂長が長く、中間型のコシヒカリよりもキヌヒカリに近い偏穂重型です。

穂数はコシヒカリよりも少ないものの、収量は同程度です。耐倒伏性と葉いもちに対する耐病性はコシヒカリよりも強く、穂発芽性は「極難」で、穂発芽しにくい点も優れています。

Takasah / PIXTA(ピクスタ)

品質の点で見ても、みずかがみのほうがコシヒカリに比べ整粒歩合は明確に高く、外観品質も優ります。食味も、コシヒカリと同程度もしくはやや優る「極良」食味です。

これらの結果は、まだみずかがみとして販売を始める前の比較であり、実際に作付けした結果とは異なるかもしれません。ただ、2013年に一般栽培が始まってからも改良を続けており、その品質が少しずつ信頼を得て作付面積を順調に伸ばしていることは確かです。

味はどう? みずかがみの食味ランキング評価

高温登熟性検定ハウスでの育成段階で「極良」と評価されたみずかがみですが、実際に流通してからの食味評価も注目に値します。

一般財団法人日本穀物検定協会が実施する「米の食味ランキング」において、みずかがみ(滋賀県産)は2015年産から2017年産まで3年連続で最高評価の「特A」を獲得しました。

2018年産は「A」でしたが、2019年産では同県産のコシヒカリとともに再び「特A」となり、高品質な近江米としての存在感を示しています。

2020年産・2021年産・2022年産では「A」評価となりましたが、2023年産と2024年産において、再び「特A」に返り咲いています。

直近10年のうち6回で「特A」を獲得しており、特に猛暑年や気象変動の影響が大きい中でも安定して高評価を得ている点が特筆されます。

高温でも品質が落ちにくく、食味も優れるという特性が、毎年のランキング結果にも明確に表れているといえるでしょう。

滋賀県産米の特A評価

| 2024年産 | 2023年産 | 2022年産 | 2021年産 | 2020年産 | 2019年産 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| みずかがみ | 特A | 特A | 特A | |||

| コシヒカリ | 特A | 特A | 特A |

出典: 一般社団法人日本穀物検定協会「平成元年産からの特Aランク一覧表」 一般社団法人日本穀物検定協会「食味試験・ランク別表」よりminorasu編集部作成

みずかがみの作付面積と、普及に向けた滋賀県の取り組み

デビュー以来、みずかがみは改良を重ねながら滋賀県内での作付面積を順調に増やしてきました。その概要と普及に向けた具体的な取り組みについて解説します。

滋賀県における主要品種の作付面積推移

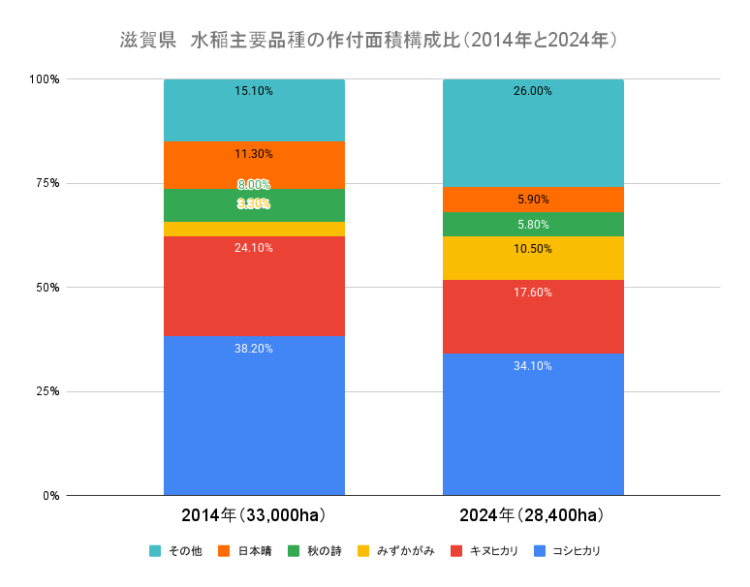

滋賀県における水稲の作付面積は、2014年時点で約33,000haでしたが、2024年には約28,000haまで縮小しています。

品種別の構成を見ると、2014年時点ではコシヒカリが38.2%、キヌヒカリが24.1%で、2品種だけで全体の62.3%を占めていました。

ところが2024年には、コシヒカリが34.1%、キヌヒカリが17.6%まで割合を落とし、合計で51.7%となっています。

その一方で、みずかがみは10.5%にまで伸長し、秋の詩(5.8%)や日本晴(5.9%)を上回り、滋賀県の水稲栽培において第3の主力品種となっています。

この伸びは、みずかがみを滋賀県独自のブランド米として定着させるべく、県が作付け拡大やブランディングに力を入れてきた成果です。

滋賀県がみずかがみの普及とブランド価値向上に向けて取り組んできた戦略は、着実に成果を上げているといえるでしょう。

出典:滋賀県「しがの農林水産業について」所収 「しがの農林水産業令和7年度(2025年度)」6P目

作付面積の拡大を実現した、積極的な技術提供と支援体制

滋賀県では、県で育成したみずかがみの生産拡大に向け、地域の指導機関や農家、関係団体などと積極的な推進活動を続けています。

しかし、取り扱う農家が増え、それぞれが独自に栽培をすると品質や食味が異なってしまう可能性があり、ブランドの維持が困難になりかねません。また、出荷もばらばらに行っていては、需要が増えてもブランドとしてまとまった量の確保ができなくなってしまいます。

そこで滋賀県は、ブランドイメージを統一するため、イメージカラーやパッケージデザインを共有できるように、色指定やデザインの情報をインターネット上で提供しています。

みずかがみのパッケージデザイン

出典:ソーシャルワイヤー株式会社(ここ滋賀マルシェ事務局 ニュースリリース 2018年11月2日)

また、生産を拡大してもブランド米として均一な品質の米を一定量集荷できるように、みずかがみの生産農家に丁寧な「みずかがみ」栽培マニュアルを作成し、誰にでも参照できるようにしています。

出典:滋賀県「『みずかがみ』栽培マニュアル(第2版)について」所収

みずかがみ栽培マニュアル(第2版)

2023年のマニュアルでは、みずかがみ栽培・生産の概況や卸売業者からの評判、コシヒカリとの違い、収量目標などの説明のあと、土壌の管理から栽植、施肥、病害虫の対策や重機の取り扱い方まで、詳しい情報を提供しています。

みずかがみは、コシヒカリやキヌヒカリと栽培方法が異なります。実際に栽培する際は、みずかがみの特徴を最大限に引き出すために、当マニュアルを参照するのがおすすめです。

また、滋賀県では、琵琶湖を中心とした環境保全に力を入れており、その取り組みとして「環境こだわり農産物」という認証制度を定めています。次の項で、この制度を詳しく解説していきます。

普及と高品質化を後押しする「環境こだわり農産物認証制度」

みずかがみ普及と品質保持に向けた取り組みの1つとして、「環境こだわり農産物認証制度」があります。

これは、琵琶湖とその周辺の美しい自然環境を有する滋賀県が、農薬や化学肥料の使用を慣行栽培の50%以下に抑え、琵琶湖や周辺の環境に配慮した栽培方法で生産された農産物を認証する制度です。

この基準に基づく栽培方法を、品種特性を熟知した普及指導員が農家に直接技術指導することで、食味・品質の高位安定化や他品種との差別化を実現できます。「びわ湖にやさしい」というフレーズもブランドのイメージアップにつながり、実際に、消費者からの高い評価も獲得しています。

みずかがみから抽出した米エキスを配合した「みすかがみコスメ」も誕生。県外では、滋賀県の往訪発信拠点「ここ滋賀」(東京・日本橋)で販売されている

出典:株式会社PR TIMES(湖の国のかたち ニュースリリース 2018年12月12日)

他産地で栽培するなら? みずかがみ以外の高温登熟性に優れた品種の例

温暖化が進むにつれ、日本各地で9月以降も真夏日が続くことが増えている近年、みずかがみのような高温登熟性に優れた品種の育成は全国的に喫緊の課題として各地で取り組まれています。

また、既存の品種についても、地域別に栽培されている品種について、2016~2017年度に次世代作物開発研究センターで高温登熟性の強弱を調べ、高温登熟性標準品種としてまとめられています。

出典:農研機構「北海道を除く全国の水稲高温登熟性標準品種の選定」

この調査では、67品種・系統の高温登熟性を"強"~"弱"の5段階で評価しており、全国的に多く作付けされている「コシヒカリ」「あきたこまち」「ひとめぼれ」や「はえぬき」の高温登熟性はほぼ“中”に分類されています。

そして、例えば寒冷地北部・中部の極早生・早生では「ふさおとめ」、晩生・極晩生では「笑みの絆」が高温登熟性の強い品種とされ、暖地の極早生・早生では「なつほのか」、中性では「おてんとそだち」が強い品種とされています。

hiroshi / PIXTA(ピクスタ)

水稲の登熟期に高温が続く年が増え、米の収量や品質の低下が全国的に深刻な問題となっています。高温登熟性が強く品質・食味のよい品種の育成が急がれる中、滋賀県が育成したみずかがみに大きな期待が寄せられています。

滋賀県の細やかな推進方針によって、その品質が守られながら生産量が拡大しており、その栽培方針は県内の農家はもちろん、県外の農家にとっても大いに参考になるでしょう。

【水稲農家が読むべき記事】

・「実需に応じた売れる米」の作付け拡大:新品種導入の完全ガイド

・今こそ異常気象対策を!水稲の作業適期の見極め方

記事をお気に入り登録する

minorasuをご覧いただきありがとうございます。

簡単なアンケートにご協力ください。(全1問)

あなたの農業に対しての関わり方を教えてください。

※法人農家の従業員は専業/兼業農家の項目をお選びください。

ご回答ありがとうございました。

お客様のご回答をminorasuのサービス向上のためにご利用させていただきます。

大曾根三緒

ビジネス、ペット、美術関連など多分野の雑誌で編集者として携わる。 全国の農業協同組合の月刊誌で企画から取材執筆、校正まで携わり、農業経営にかかわるあらゆる記事を扱かった経験から、農業分野に詳しい。2019年からWebライターとして活動。経済、農業、教育分野からDIY、子育て情報など、さまざまなジャンルの記事を毎月10本以上執筆中。編集者として対象読者の異なるジャンルの記事を扱った経験を活かし、硬軟取り混ぜさまざまなタイプの記事を書き分けるのが得意。